AI+金属新材料研发公司创材深造(Deep Material)近日完成数千万元A轮系列融资,先后由合世家与晨晖资本参与投资。本轮融资资金将用于新材料研发迭代、高通量自动化实验室升级、人工智能模型开发,以及垂直行业场景的规模化应用。

蓝驰创投是创材深造的Pre-A轮投资方。

值得注意的是,公司自研的软硬件一体化材料智能体(DM Agent)将于9月10日正式发布,进一步推动其技术落地进程。

“材料研发不是做个模型就能一蹴而就,它的难度在于数据闭环和产业落地。”创始人王轩泽表示。在他看来,这也是为什么AI在医药等领域已涌现多家上市公司,但在金属材料领域依然少有人做成。而投资方看中的,正是创材深造在“AI+材料”领域已跑通产业化路径,并具备快速放大的条件。

自2021年成立以来,创材深造创造性地将人工智能嵌入金属新材料研发全流程,从算法模型、高通量实验室到材料数据体系全部自建。这条路径与王轩泽的背景密切相关:上海交通大学本硕,人工智能方向出身,成长于钢铁重镇辽宁鞍山的材料世家。2015年,他首次意识到AI可能改变材料研发,但当时技术、算力和数据条件尚未成熟。五年后,他看到机会临近,“在金属材料领域,客户最关注的是性能指标,这恰恰是AI可以精准优化的方向。”

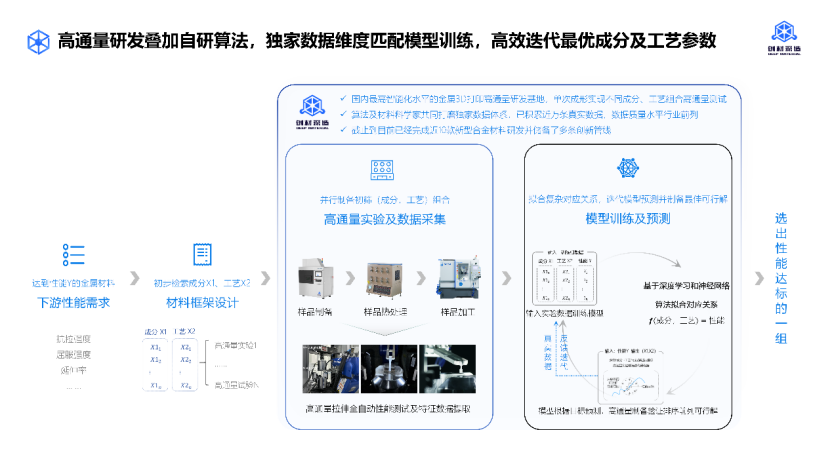

在金属材料研发过程中,数据是公认的瓶颈:难获取、维度不对、一致性差。创材深造选择绕过这些障碍:用自研高通量设备,以低成本、高效率地产生高一致性实验数据,再由大模型调度专业小模型完成配方和工艺优化,形成多模态融合的“材料智能体”+高通量实验系统。在这一体系下,研发周期从传统的数年甚至十年以上压缩至最快两个月以内,成本下降一个到两个数量级。

这种能力,也让创材深造在商业模式上做出不同选择。王轩泽认为,未来的材料公司必须构建“双重能力”:通过算法提升研发效率,同时具备产业化落地能力。“单纯提供研发服务的商业模式存在局限性,”他强调,“如果不能控制规模化生产环节,研发的价值会被削弱。”因此,自2023年起,公司从承接订单研发,转向主动选择市场需求量大、工艺壁垒高的材料品类进行自主立项研发。

第一批产品是3D打印用高强铝合金——强度超过550MPa,满足航空航天级要求,由于不含贵金属成分,成本只有海外同类产品的三分之一,具有显著的成本优势。这批材料已进入航天院所和3C头部OEM厂商的验证与采购环节。

这一战略升级,源自创材深造对金属增材制造行业格局的前瞻性判断。全球3D打印金属材料的渗透率仍处早期阶段。据Precedence Research数据显示,2024年全球金属增材制造市场规模约58.7亿美元,预计2025年将增长至66.8亿美元,未来十年有望突破200亿美元大关,年复合增长率约为13.7%。但在具体材料品类上,可用于稳定打印的金属材料牌号不足三十种,且高度集中在铝合金、高温合金、钛合金、不锈钢等材料的常规牌号和性能,难以满足航空航天、消费电子等领域对高强度、轻量化等特种性能的定制化需求。

“这个行业最大的机会在于用材料突破下游应用的限制,比如让航空航天、消费电子去掉结构件的多余重量。”王轩泽说。过去十年,国内制造业对新材料的态度正在从谨慎转向主动,尤其是消费电子厂商,“他们会主动问能不能做出既轻又强、还便宜的新材料。”

创材深造的业务并不局限于材料本身,高通量实验室设备和材料智能体方案也在进入国内顶尖高校、国家级实验室和制造企业的研发体系。这种“自产数据-自研模型-产线落地”的模式,为其打开了更多应用场景。

未来两年,他们希望有一两款材料实现量产盈利;五到十年,覆盖更多行业并完成上市。更长的目标,王轩泽用一句话概括:“让人类进步不再受限于材料。”